5月末、一人の老受刑者が誤嚥性肺炎により死亡したことが各メディアで相次いで報道された。その中村泰受刑者(享年94)は、2001、2002年に大阪と名古屋で現金輸送車を襲撃するなどした罪で無期懲役刑に服していた人物だが、何よりも迷宮入りした「警察庁長官狙撃事件」の犯行を「告白」していたことで有名だった。

その犯行告白については、信ぴょう性があるように伝えた報道は多かったが、他ならぬ筆者も10年余り前から中村受刑者に直接取材し、彼のことを警察庁長官狙撃事件の犯人だと確信している一人だ。中村受刑者はどんな人物だったのか。本人から届いた手紙などをもとに改めてひも解いた。(ルポライター・片岡健)

●警官を射殺し、20年の服役後に事件を起こしていた

警察庁の国松孝次長官が都内の自宅マンション前で何者かに狙撃され、瀕死の重傷を負ったのは、1995年3月30日の朝だった。10日前に発生した地下鉄サリン事件では、警察がオウム真理教の関係施設で家宅捜索を行うなどしており、おのずとこの事件でもオウムに疑いの目が向けられた。

結果、捜査を主導した警視庁公安部がオウム犯行説に固執し、捜査は迷走。事件は未解決のまま、2010年に公訴時効が成立した。

一方、中村受刑者はこの間、2002年11月に名古屋で現金輸送車を襲撃して現行犯逮捕されている。その際、長官狙撃事件に関する新聞、雑誌の記事を自宅に多数保管していたことや、新宿の貸金庫に銃や弾丸を多数隠し持っていたことなどが判明。長官狙撃事件への関与を疑った警視庁刑事部の追及に対し、犯行を詳細に自白していたとされる。

中村受刑者は、戦後まもない時期に東大に入学しながら中退し、反政府活動に身を投じていた人物で、1956年に警官を射殺し、20年の服役生活を送ったこともあるなど特異な人生を歩んでいた。公訴時効成立前から長官狙撃事件の有力な容疑者として一部メディアで報道され、知る人ぞ知る存在となっていた。

●多くのマスコミに取り上げられたことを誇らしそうに綴った

筆者が中村受刑者に手紙で取材を申し入れたのは、長官狙撃事件の公訴時効成立から3年が過ぎた2013年の夏だった。以下は当時、岐阜刑務所で服役していた中村受刑者から届いた返事の手紙の一節だ(以下、〈〉内は引用)

〈片岡さんがお書きになっているとおり、多くのマスコミが私のことを取り上げたことは事実です。おそらく長官狙撃事件はその報道量の多さという点では、かのグリコ・森永事件以後、第一位を占めているのではありますまいか〉(2013年9月24日付け手紙)

このように中村受刑者の手紙からは、様々なマスコミで長官狙撃事件の犯人として取り上げられたことを誇らしく思っている様子が窺えた。

この手紙では、中村受刑者は自分のことを長官狙撃事件の「真の当事者」だと称し、この事件の犯人だと事実上認めていた。そして、長官狙撃事件の犯人が中村受刑者であるとの見方を広めた書籍『警察庁長官を撃った男』(鹿島圭介著/新潮社刊)について、

〈その記述内容の約95%ほどが真実であると真の当事者である私が保証できるといえます〉(前同)

と筆者に読むように勧めてきた。このように中村受刑者は当初から自分が長官狙撃事件の犯人だとアピールすることに積極的だった。

●「個人の力で歴史を変えるような軌跡を残したかった」

筆者が取材を申し入れた時点で中村受刑者は、大阪と名古屋の現金輸送車襲撃事件で有罪が確定しており、親族や弁護士など一部の人間以外とは面会を許されていなかった。そのため、取材はすべて手紙で行ったが、筆者がどんな質問をしても、中村受刑者はわかりやすく回答してくれた。

たとえば、事件当日の行動については、時系列に沿って紙に書きつつ、自分の行動経路を書き込んだ現場界隈の地図も一緒に送ってきてくれた。筆者はそれらを見ながら、中村受刑者が事件当日、協力者の運転する車で現場近くに到着し、国松長官を狙撃してから逃走したという経路を歩いてみたが、中村受刑者の説明は客観的状況に実によく整合していた。

一方、犯行動機については、中村受刑者は事件を起こす前提となる自分の思想的背景から説明した。

〈私は限られた微力な個人の力で歴史を変えるような軌跡を残したいという願望あるいは野心を抱いていました〉(2014年3月2日付け手紙)

中村受刑者によると、その生き方を倣っていた存在がキューバ革命の立役者と言われる革命家チェ・ゲバラ。また、ヒトラーを暗殺しようとして失敗し、銃殺刑に処されたが、戦後に英雄視されるようになったドイツの軍人クラウス・フォン・シュタウフェンベルクは、青年時代に手本にした存在だったという。

そして、国松長官の狙撃を思い立ったのは、地下鉄サリン事件発生後、警察がオウム真理教に対する捜査で腰が引けていたからだと説明。オウム信者を装って国松長官を殺害することにより警察を「オウム制圧」に突き動かそうと考えたという。

〈警察をオウム制圧に駆り立てるにはそこまで追い込まねばなるまいと判断したからです。とにかく、ぎりぎりまで追い詰められないと本気になって動き出さないという警察組織の本性は、最近あい次ぐストーカー殺人事件などの事例を見てもお判りかと思います〉(2013年12月16日付け手紙)

当時、警察はオウム真理教の信者らを次々に微罪で逮捕する強引な捜査を行い、5月には、教祖の麻原彰晃こと松本智津夫死刑囚(2018年に死刑執行)を殺人容疑などで逮捕した。このように警察が「オウム制圧」に至ったことについて、中村受刑者は国松長官を狙撃した自分の功績だと本気で考えているようだった。つまり、この事件を起こしたことにより「個人の力で歴史を変えるような軌跡」を残せたと思っているわけだ。

筆者と文通していた間も、中村受刑者は長官狙撃事件に強い関心を持ち続け、事件に関する記事が載った雑誌が発売されるたび、記事のコピーを送って欲しいと頼んできた。報道機関の取材も色々受けており、自分のことを取り上げたテレビ番組の放送日時が決まると、いつも嬉しそうに手紙で伝えてきた。中村受刑者にとって、国松長官狙撃事件の犯人と認められることは人生最後の目標になっているようだった。

●当初は罪の意識がなかった「警官射殺事件」をのちに反省した事情

もっとも、長官狙撃事件は、犯人の動機が何であろうと凶悪犯罪にほかならない。さらに1956年に中村受刑者が警官を射殺した事件については、反政府活動の資金獲得のために企てた金庫破りに失敗した際、帰り道で車を停めて仮眠中に警官に職務質問され、突発的に起こした事件だったそうで、正当化しうる余地は微塵もない凶行だ。

この警官射殺事件について、中村受刑者は手紙にこう綴って来た。

〈これは当時の社会状勢を実感していただかないと、理解してもらえないのではと危惧しています。昭和三〇年代から四〇年代にかけては、学生・労働者と警察とは文字どおり、血みどろの対決を続ける不倶戴天の敵同士でした。私自身もまた反政府活動に従事する者として警察に対する満身の憎悪を抱いていました(略)たまたま武器を携行した状態で警官の挑戦を受ければ一歩も引かずに応戦するというのは当然の成り行きであったかと思います〉(2014年1月14日付け手紙)

中村受刑者はこのように説明したうえで、〈罪の意識などはありませんでした〉(前同)と当時の心情を明かした。もっとも、事件から年月が経つうち、警官の手首を撃ち、戦闘力を奪ったうえで逃走するなどの対処もとりえたと反省するようになったという。

〈さらに後になって私は母を亡くしました。そのときに肉親を失う悲嘆を身に染みて感じたのです。私の母は病死でしたから、誰を怨むこともできませんでしたが、殺された人の親たちはどれほどか加害者である私のことを怨み呪っていることかと感じたのです〉(前同)

警官射殺事件は決して許される罪ではないが、中村受刑者は犯行を本心から悔やんでいるように思われた。

●「NHKスペシャル」で取り上げられ、嬉しそうだったが…

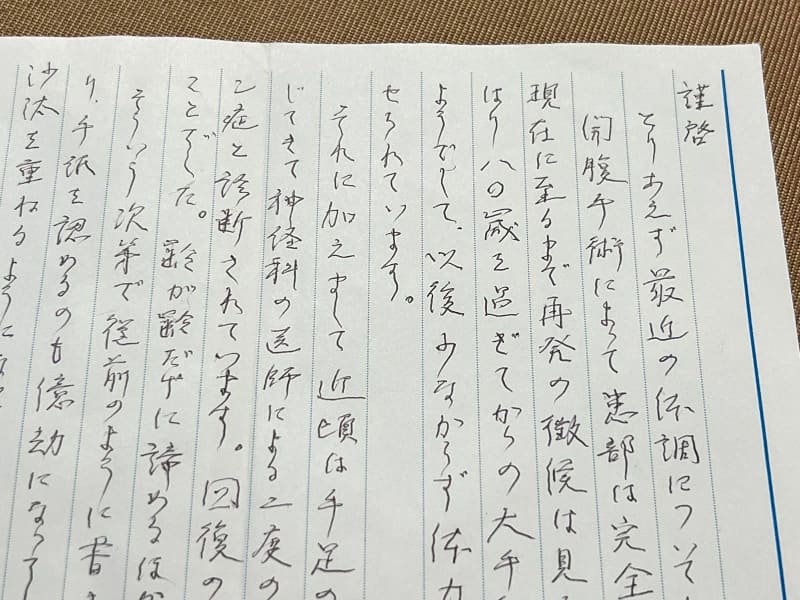

中村受刑者は2015年1月に直腸がんの手術を受け、それ以来、体力、気力共に急速に衰えていった。そして2017年7月、届いた手紙の文字が波打っており、異様な雰囲気だったので驚いた。中村受刑者の説明では、パーキンソン病を発症し、手足が震えるようになったとのことだった。

〈そういう次第で従前のように書きものもしにくくなり、手紙を認めるのも億劫になってしまい、諸方にご無沙汰を重ねるようになってしまいました〉(2017年6月20日付け手紙)

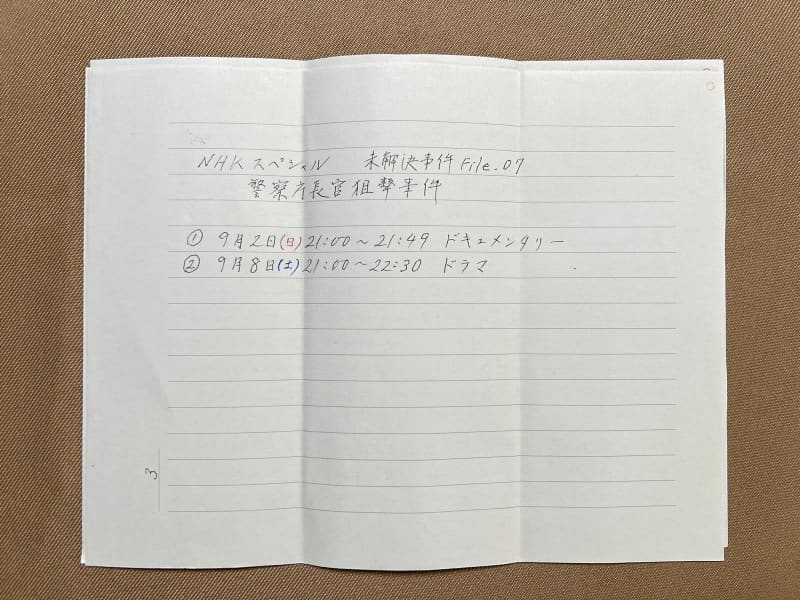

ただ、中村受刑者はそんな大変な状況に陥っても、取材を受けたテレビ番組の放送が決まるたび、必ず連絡してきた。とくに2018年9月、『NHKスペシャル』の未解決事件特集で2回にわたって自分のことが取り上げられた時は嬉しそうだった。

〈これまで多くの人に働きかけて実現を図ってきました特別番組の放送がついに実現することになりました(略)これまで数度民間放送で取り上げられたことはありましたが、今回は公共放送による全国版ですから重みが違います〉(2018年8月28日付け手紙)

実際、このNHKスペシャルの放送により、中村受刑者が長官狙撃事件の犯人であるとの見方はさらに広まった感があった。しかし放送後、中村受刑者は緊張の糸が切れたようにますます身体を弱らせていった。

●「生前形見分け」や「終活」のように受け取れる行動もしていた

NHKスペシャルの報道がある少し前、筆者は中村受刑者から次のような相談を持ちかけられていた。

〈今後、私が(所持量規制のため)手離さざるをえなくなった書籍を受け入れていただけないでしょうか〉(2018年3月21日付け手紙)

要するに獄中で読んだ本の処分に困ったので、宅下げさせてもらえないかという相談だ。筆者が承諾すると、中村受刑者は10冊くらいずつ本を送ってくるようになった。

届いた本は、中村受刑者らしく銃や狙撃、テロ、戦争などについて書かれたものが多かった。書名を挙げると、『米中もし戦わば』『ゲバラのHIROSIMA』『狙撃兵ローザ・シャニーナ ナチスと戦った女性兵士』『スナイパー 現代戦争の鍵を握る者たち』『狙撃手のオリンピック』…などだ。筆者はこれらの本が届くうち、これは中村受刑者にとって「生前形見分け」や「終活」のような意味がある行為ではないかと思うようになった。

果たして2021年夏、中村受刑者宛てに出した手紙が「あて所に尋ねあたりません」と岐阜刑務所から返送されてきた。筆者はこの時、中村受刑者が死亡したのではないかと思ったが、調べたところ、東京都昭島市の東日本成人矯正医療センターに移送されているとわかった。同センターで医療措置を受けなければならないほど健康状態が悪化したわけだ。

中村受刑者が同センターに移送後も、筆者は何度か手紙を出したが、一度も返事はなかった。そこで面会に訪ねてみたが、センター側に面会を許されず、中村受刑者と会うことは叶わなかった。そして結局、筆者は中村受刑者の死を報道で知ることになった。

今回、中村受刑者から届いた手紙をすべて読み返したところ、筆者が家族との関係について質問したことに対し、中村受刑者はこう回答していた。

〈もともと家族はいません。ニカラグアのジャングルの中で死と向き合うような道をも選んだ者としては、最初から家族を持ったりする生活は論外でした。三島由紀夫やチェ・ゲバラや畏友ともいえる野村秋介(引用者注・右翼活動家。中村受刑者は、野村氏と民兵組織を作る計画があったと説明している)が家族を残して死地へ赴いたような強さは私にはありませんので、初めからそういうことは避けていたのです〉(2013年12月16日付け手紙)

中村受刑者が取材を受けることに積極的だったのは、孤独だったからという事情も多少あったのではないか。今更ながらそんな疑問が浮かんだが、本人に確認できないのが残念だ。