健康被害の懸念も…“永遠の化学物質”PFASとは?地下水・河川からも検出?汚染源を取材するジャーナリスト「国の定義で言えば間違いなく公害」

By ABEMA TIMES編集部

【写真・画像】 2枚目

【写真・画像】 2枚目

【写真・画像】 3枚目

【写真・画像】 3枚目

【写真・画像】 4枚目

【写真・画像】 4枚目

【写真・画像】 5枚目

【写真・画像】 5枚目

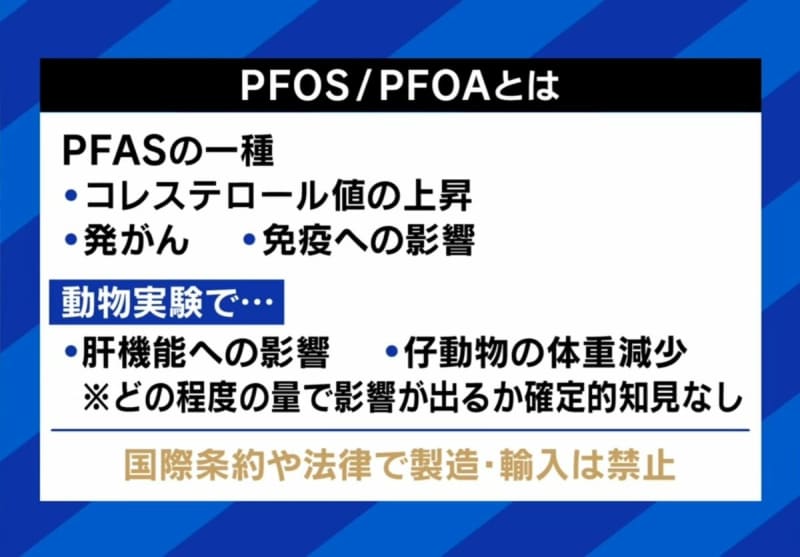

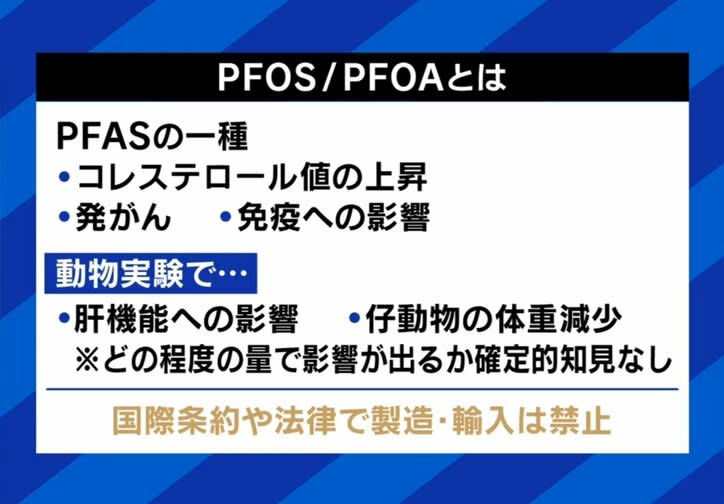

化学物質PFAS(ピーファス)による健康被害の懸念が、近年クローズアップされている。生活用品から工業製品まで、さまざまなものに使われているが、その一種には、体内に蓄積された場合に、発がん性や免疫低下などの有害性が指摘されている。

そんなPFASが、いま全国各地で、国の基準値を大きく超えて検出されている。政府は都道府県や水道事業者に対して、検出状況を報告するよう求めたが、SNSでは基準値が欧米より緩すぎるといった声もでている。PFASとはどういう物質で、どんな危険性があるのか。『ABEMA Prime』では専門家と考えた。

■全国各地の水道・河川などで検出され問題視される「PFAS」とは

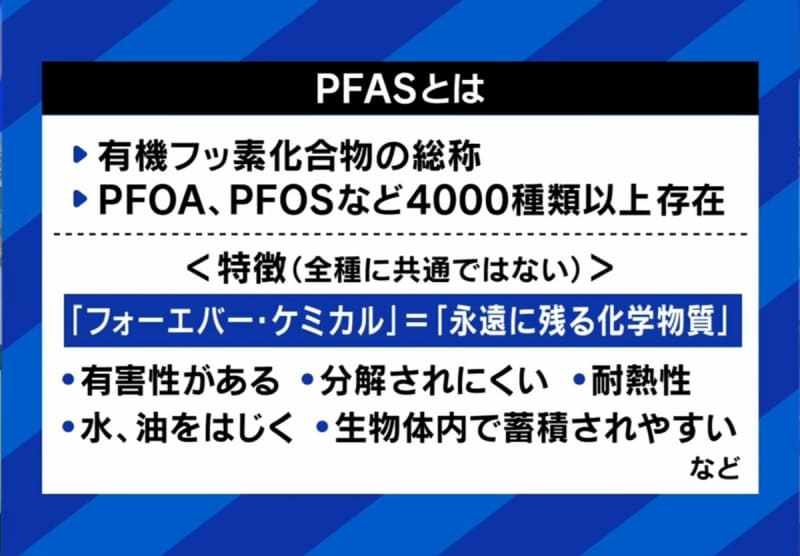

「PFAS」とは、有機フッ素化合物の総称で、PFOA、PFOSなど4000種類以上が存在する。全種に共通ではないものの、「フォーエバー・ケミカル(永遠に残る化学物質)」とも呼ばれる。「有害性がある・分解されにくい・耐熱性・水や油をはじく・生物体内で蓄積されやすい」などの特徴を持つ。

用途としては、フッ素樹脂をコーティングした衣料品や、泡消火剤、調理器具のコーティング、半導体などが挙げられる。

環境省の「PFAS専門家会議」委員で、京都大学大学院医学研究科准教授の原田浩二氏は、「炭素にフッ素がたくさん付いている有機物をPFASと呼んでいる。歯医者の虫歯予防で使われるフッ素は、炭素と結びついていない無機フッ素のため、PFASではない」と、有機と無機によるフッ素の違いを説明した。

PFASが生まれた背景には「便利な性質」がある。「丈夫で長持ちする。その一方で、環境中に出た後、いつまでも壊れず、残り、たまっていく特徴もある。熱や光では壊れにくく、長期間残るため“フォーエバー・ケミカル”と呼ばれる。体内に入れば、ゆっくり一定の速度で排出されるが、環境中では非常に遅い」と、自然と消えていかない厄介さを説いた。

■進む水質汚染…発覚のきっかけは基地などで使われた「泡消火剤」

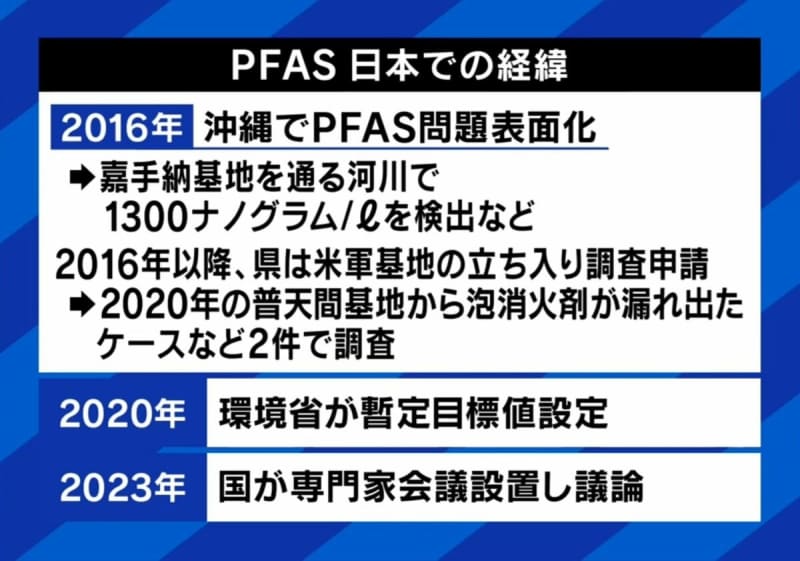

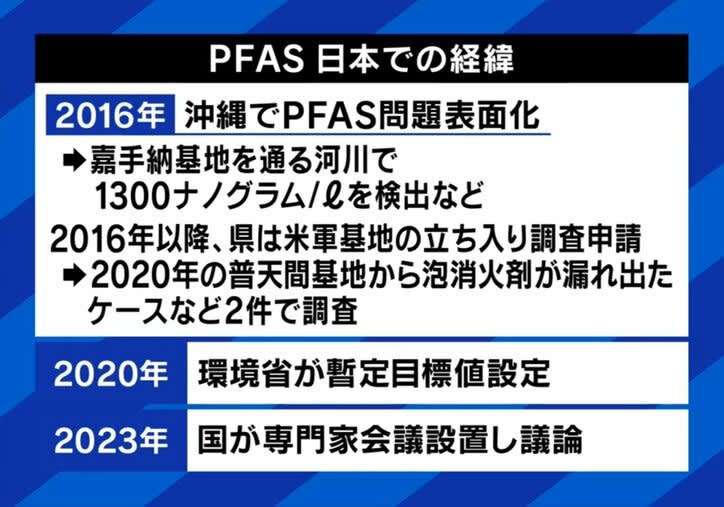

日本では2016年、沖縄でPFAS問題が表面化したことから、注目が集まった。嘉手納基地を通る河川で、1300ナノグラム/リットルが検出されたことなどが契機となった。2016年以降、県は米軍基地の立ち入り調査申請を行い、2020年の普天間基地から泡消火剤が漏れ出たケースなど2件を調査。2020年に環境省が暫定目標値を設定し、2023年に国が専門家会議を設置し、議論を進めている。

原田氏の解説によれば、「水の汚染は、これまで使用してきたPFASが水源に入ることで起こるが、その原因や流入元は地域ごとにも異なる。一方で、使用例の中では、泡消火剤の影響は大きいだろうと言われている」という。

元朝日新聞記者で、全国のPFAS問題を取材しているフリージャーナリストの諸永裕司氏は「2017年ごろの沖縄取材中に、(PFASについて)環境NPOから教わった。基地で使われる泡消火剤に含まれると聞き、全国で使われているかもしれないと調べ始めた」と振り返る。「沖縄の地元紙では取り上げられていたが、本土の大手メディアは『沖縄の問題』としか見ておらず、結果として認識が遅れた」と、地域限定の問題として埋もれていた経緯を明かした。

基地では「何十年も消火訓練が続けられていた」ため、周辺では「基地からの泡が環境中にあふれたと認識されていた」。「すでにアメリカでは、水を飲むと健康被害が出てくると、社会問題になっていた」と、しっかり確認はされていたという。

多く検出される場所として、諸永氏は3つのパターンを挙げる。「まずは、泡消火剤を使う基地や空港。2つ目は工場で、明らかになっているのは数カ所だが、全国200カ所程度でPFASを使った事業所があると言われている。3つ目は、PFASを吸着・除去するための活性炭で、浄水場などで使われた使用済み活性炭は、廃棄先の行方が見えていなかった」と、使用するものに含まれているだけではなく、PFASを取り除いた活性炭が集まる場所も要注意だ。

■基準値を超える血中濃度に 日々の生活にも入り込んだPFAS

岡山県吉備中央町では、昨年10月に水道水から、1400ナノグラム/リットルのPFASが検出された。これは国の暫定目標値の28倍にあたる。また11月に住民有志27人の血液検査を行ったところ、PFASの血中濃度は平均186.4ナノグラム/ミリリットルと検出され、米国で要注意とされる20ナノグラムを大きく超過した。

体内に蓄積されると、どのような健康被害が起きるのか。諸永氏は「世界的な評価が一致しているわけではない」と語る。「がんやコレステロール値の上昇は、他の要因でもなり得るため、なかなか因果関係は見えず、評価が定まっていない」状況だ。

実際に血液検査に携わっている原田氏は、「地域の水道水濃度を住民が知らないことも多い」として、「ようやく全ての浄水場を調べようと、環境省や国土交通省が動いた」と説明する。「因果関係は『立証できない』ではなく、『しにくい』。多くの人に参加してもらい、摂取量の高い人は、どのような病気の確率が上がるのか」調査を重ねることを求めた。

もし地下水の汚染が確認された場合、どのような対処が考えられるか。「まず飲み水からPFASを減らす。水道局など自治体で検査して、水道水中の濃度低減策をとることが大切だ。そして検査結果は、もっと広報してほしい。食品についても今後、農林水産省の調査がされると思うが、結果をいち早く消費者にも共有していただきたい」と、対処するためにも担当省庁による情報共有が大切だとした。

■ジャーナリスト「明らかに公害だ」

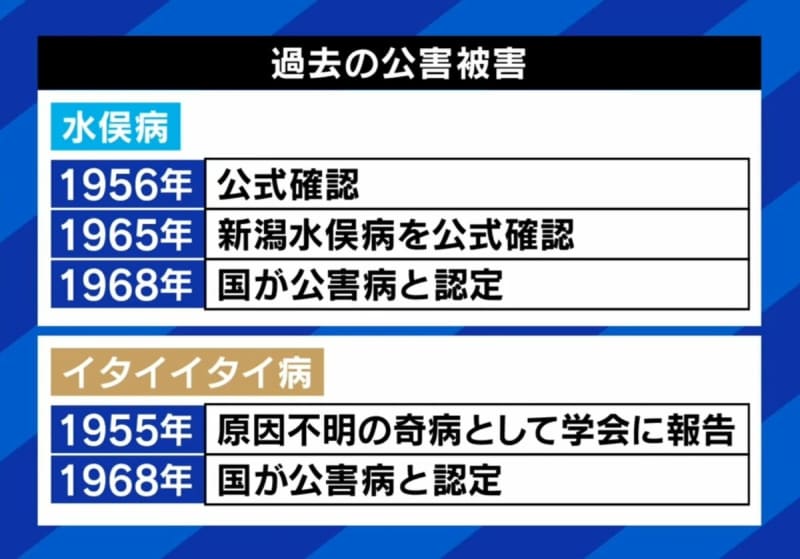

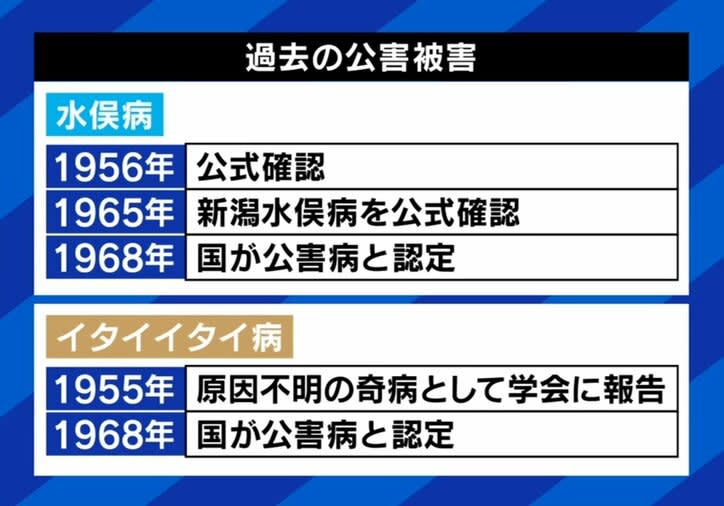

過去に日本政府が「公害」と認めた例を振り返る。水俣病は1956年に公式確認され、1965年に新潟水俣病を公式確認、そして1968年に国が公害病と認定した。イタイイタイ病は1955年、原因不明の奇病として学会に報告され、1968年に国が公害病と認定した。

諸永氏は「水道水のPFAS濃度は公開されているが、血中濃度を国はほとんど調べようとしていない」と苦言を呈する。「そもそも体への影響の有無を判断するデータがない。水道水中の目標値も、日本で検討されている数値より、アメリカの数値は厳しい。4000種類以上あるPFASから、一部の種類だけを見る形でいいのかも含めて、コミュニケーションが必要だ。PFOAやPFOS以外の物質も、すでに国内で検出されている。規制対象にはなっていないが、飲んでいる」と、人々の体内には確実に入り込んでいることを力説した。

その上で、「国の定義で言えば、明らかに『公害』だと思う」との考えを示す。「摂取と健康被害との因果関係が十分証明されていないため、公害と位置づけられていない状況だ。『PFASを摂取すれば、この病気になる』と確定的なものがない、と日本政府は判断している。水道衛生は厚生労働省の所管だったが、今年度から環境省に移管された。環境省は飲み水から土壌汚染まで担うが、産業をコントロールしにくい立場のため、国民の後押しが重要」と述べた。

■PFASから身を守る策は?

原田氏は専門家の立場から、「まず住んでいる自治体の状況を知ってほしい」と呼びかける。「PFASが環境にたまらない未来を目指すには、消費者がなるべく使わない生活も重要となる」。除去方法についても「活性炭式の浄水器もいろいろあるが、高価でなくても交換頻度を守れば、PFASを除去できる。使用済み活性炭も、高温で処理すれば分解する。適正な処理が進む必要があるだろう」と語った。

(『ABEMA Prime』より)